歴史を身近に感じられる穴場スポット「国史跡 武蔵国府跡」。

京王線府中駅から徒歩で約10分という好立地ながら、この史跡はかつて武蔵国の行政の中心だった場所であり、江戸時代には徳川家康も立ち寄ったとされる歴史ある場所です。

無料で見学できる屋外史跡として、歴史好きはもちろん、地域の方々にも親しまれています。

この記事では、国史跡 武蔵国府跡の成り立ちや見どころ、アクセス方法、周辺施設まで詳しくご紹介します。

国府とは?そして「府中」という地名の由来

まず知っておきたいのが、国府(こくふ)という言葉の意味です。

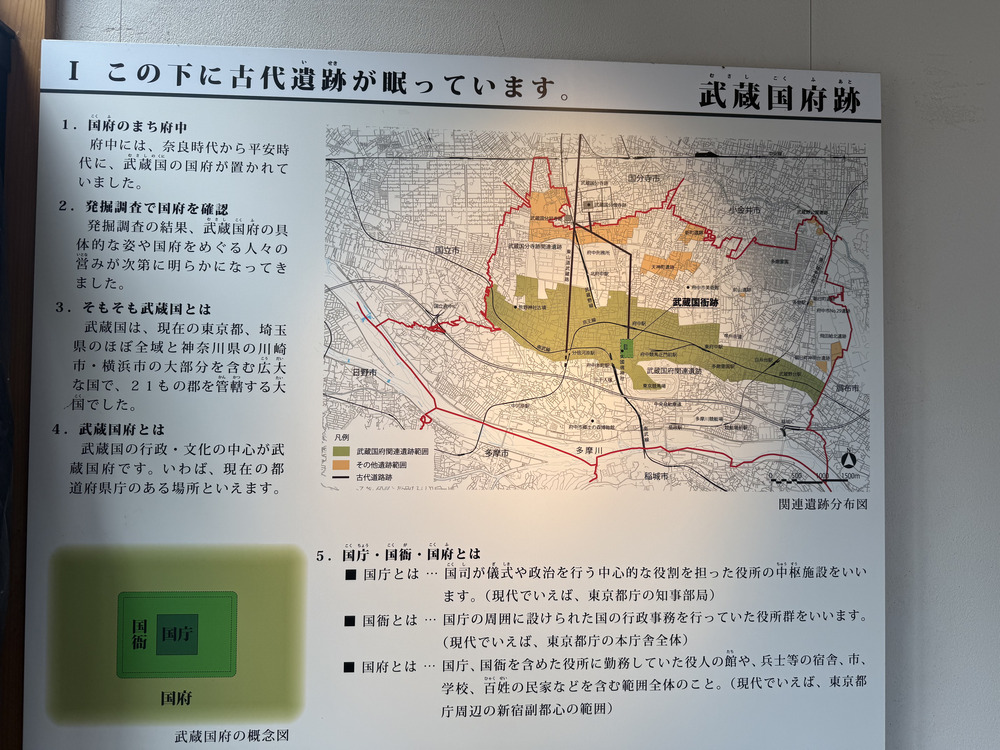

国府とは、奈良時代から平安時代にかけて、日本全国の各国に設けられていた地方行政の中心地を指します。現在で言えば、都道府県庁所在地のようなものです。

武蔵国府は、現在の東京都、埼玉県、神奈川県の一部を管轄していた武蔵国の行政の中枢でした。そして、その国府が置かれた場所が、現在の府中市なのです。

このことから、府中という地名は国府の中(府の中)に由来していると考えられています。つまり、府中というまちの名前自体が、この地の歴史的な重要性を象徴しているのですね。

古代の政治の舞台が今も残る

武蔵国府跡では、発掘調査によって当時の建物跡や溝、掘立柱の痕跡などが数多く見つかっており、これらは整備され、誰でも自由に見学できるようになっています。

柱の跡を示す表示や地面に残る遺構からは、当時の建物の配置や規模がわかります。現代の都市の真ん中に、かつての政治の中枢がそのまま眠っていたと考えると、とてもロマンがありますね。

史跡内にはわかりやすい解説パネルが複数設置されており、古代の行政の仕組みや当時の暮らしについても学ぶことができます。

専門知識がなくても楽しめる内容になっているため、子どもから大人まで、幅広い層におすすめです。

「国司館」と「府中御殿」も注目ポイント

武蔵国府跡の一帯には、国司館(こくしかん)と呼ばれる国司の政務・居住施設があったとされています。ここでは中央から派遣された役人が地方行政を担っており、裁判や徴税、軍事などを行っていました。

さらに、江戸時代に入るとこの地は、徳川家康が宿泊したとされる府中御殿の跡地としても知られるようになります。

2000年代以降の発掘調査で、御殿と見られる建物跡や庭園跡が発見され、この場所が時代を超えて重要な役割を果たしてきたことが裏付けられました。

古代・中世・近世と連続する歴史を一度に体感できるスポットは、全国的にも珍しく、府中の魅力の一つとなっています。

自然と調和する開かれた史跡空間

武蔵国府跡は、石垣や建物の再現はされていませんが、その分、自然と調和した開かれた空間として親しまれています。広場や散策路が整備されており、一休みしながら案内板を読んだり、家族でのんびり歩いたりと、自由な楽しみ方ができます。

春には周囲の桜が咲き、秋には紅葉が彩りを添えます。歴史を感じながら四季の移ろいも楽しめる、まさに「暮らしの中の史跡」と言えるでしょう。

また、周辺はバリアフリーにも配慮されており、スロープが設置されているのでベビーカーや車椅子の方でも無理なく散策できます。

地元の保育園や小学校の社会科見学にも利用されており、府中の子どもたちにとっては“歴史の原点”を学ぶ場所でもあります。

府中の歴史スポットめぐりの起点に

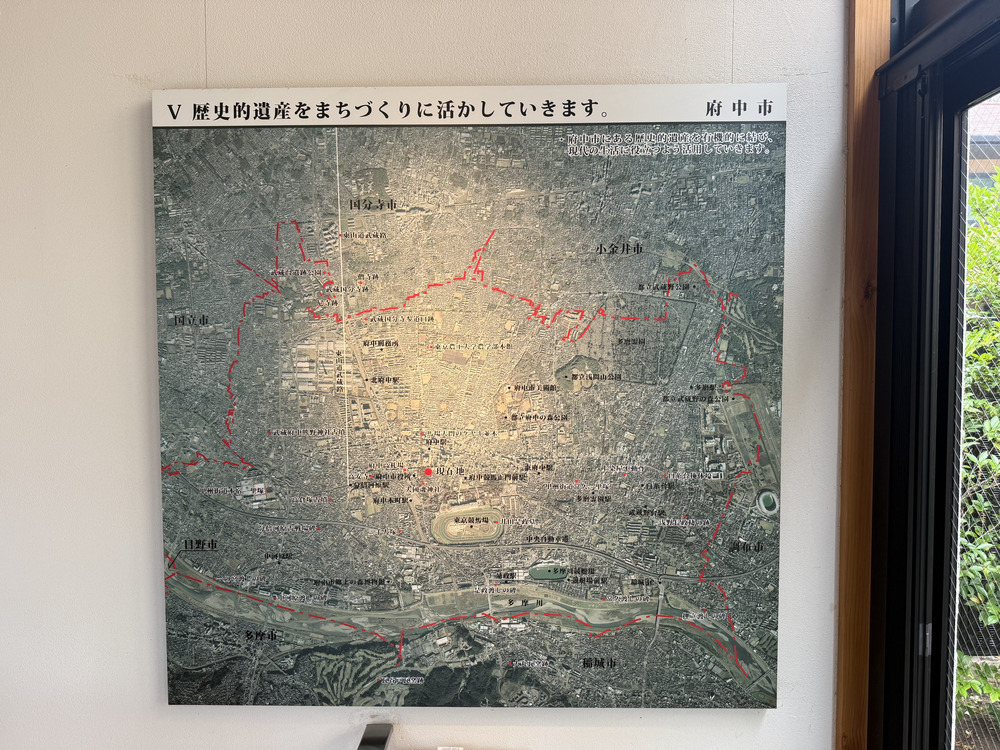

武蔵国府跡は、府中の歴史スポット巡りの起点としても最適です。

徒歩圏内には、武蔵国の総社として知られる大國魂神社や、出土品や地域の歴史資料を展示する府中市郷土の森博物館、ふるさと府中歴史館などもあります。

それぞれのスポットが連動しているため、1日かけて巡ることで、府中の歴史を立体的に理解することができます。歴史に興味がある方はもちろん、初めて学ぶ方にも「なるほど」と感じられる発見があるでしょう。

現代に残る古代の政治の舞台へ

武蔵国府跡は、現代のまちの中にありながら、1000年以上前の政治の中心地だった歴史をそのまま体感できる場所です。入場無料・予約不要でふらりと立ち寄れる手軽さも魅力です。

歴史のロマンを感じたい方、府中の成り立ちを知りたい方にとって、まさに必見のスポット。府中駅からのアクセスも良く、気軽なまち歩きの目的地としてもおすすめですよ。

あなたも一度、古代から現代へとつながる歴史の現場を歩いてみませんか?

国史跡武蔵国府跡

住所:東京都府中市宮町2-5-3

アクセス:JR南武線・武蔵野線「府中本町駅」より徒歩 約10分

京王線「府中駅」より徒歩 約10分

営業時間:午前9時から午後5時

定休日:年末年始